不整脈に対する治療の一つに薬物治療があります。不整脈を予防したい場合や出た時に止める際に使用されます。

不整脈に対するくすりは抗不整脈薬と呼ばれます。

抗不整脈薬は非常に複雑です。それぞれの薬で複数の効果が組み合わされていて、同じような薬でも効果の組み合わせが違ったりします。

抗不整脈薬とは?

不整脈は心臓の電気が乱れた状態です。抗不整脈薬はこの電気の乱れを正すべく使用される薬です。

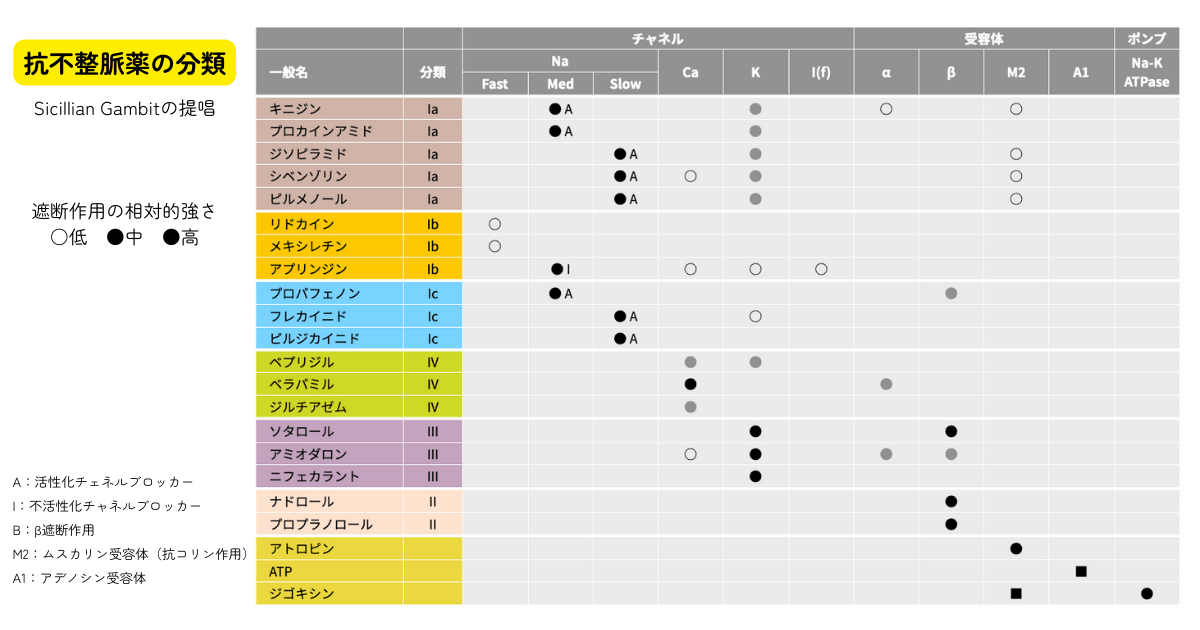

抗不整脈薬は上の図のように多くの種類があります。同じような種類に見えても、作用の仕方や追加の効果などが違ったりします。

上の図はSicillian Gambitで提唱された抗不整脈薬の作用機序に注目した分類です。抗不整脈薬を分類するポイントは、薬が作用する部位とそれによる反応を知ることです。

- イオンチャネル

心臓内の電気は細胞と細胞で受け渡されながら広がっていきます。細胞内に電解質(イオン)が出たり入ったりしながら、個々の細胞で電気が発生しています。

イオンが通り抜ける穴をイオンチャネルといいます。抗不整脈薬はイオンチャネルの働きを修飾することで、細胞の電気の状態を調整します。

修飾されるイオンチャネルの種類によって、効果が違います。

【治療のターゲットとなるイオンチャネル】

- ナトリウムチャネル

- カリウムチャネル

- カルシウムチャネル

- I(f)チャネル

- 受容体

心臓は交感神経と副交感神経の影響を受けます。交感神経は心臓を活発にし、脈拍を増やして心筋の収縮力を増加させます。副交感神経は心臓を休める方向に働きます。脈拍を抑えて心臓をリラックスさせます。

抗不整脈薬のなかには、交感神経系(α受容体やβ受容体)や副交感神経系(M2受容体)への作用が付随するものもあります。

β遮断薬は、心臓のβ刺激(脈拍が増えたり、心臓の収縮を強くする)を抑えることで興奮性をしずめることで不整脈を起こしにくくします。

【治療のターゲットとなる受容体】

- α受容体

- β受容体

- M2受容体

- ポンプ

【治療のターゲットとなるポンプ】

- Na-K ATPase

抗不整脈薬の作用点

心臓は電気信号に反応して動いています。不整脈とは正常の電気信号が乱れた状態を言います。抗不整脈薬はこの電気の乱れを正すための薬です。

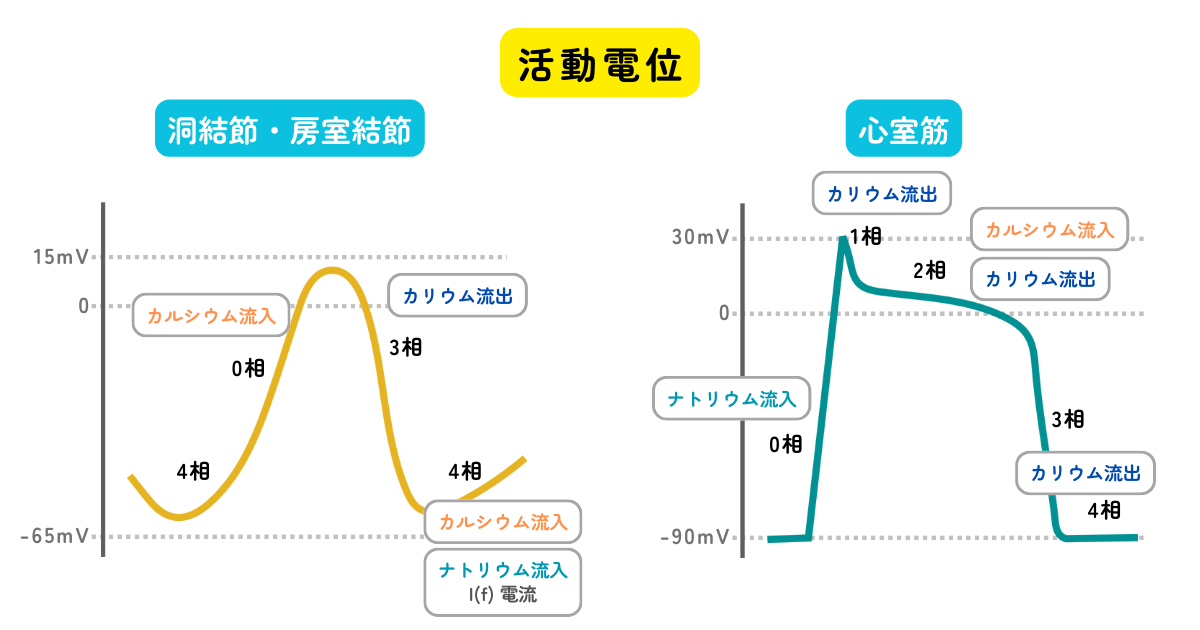

抗不整脈薬がどのように働くかを知るためには心臓の細胞における電位現象(活動電位)を意識することが必要になります。

それぞれの効果を見ていきましょう。

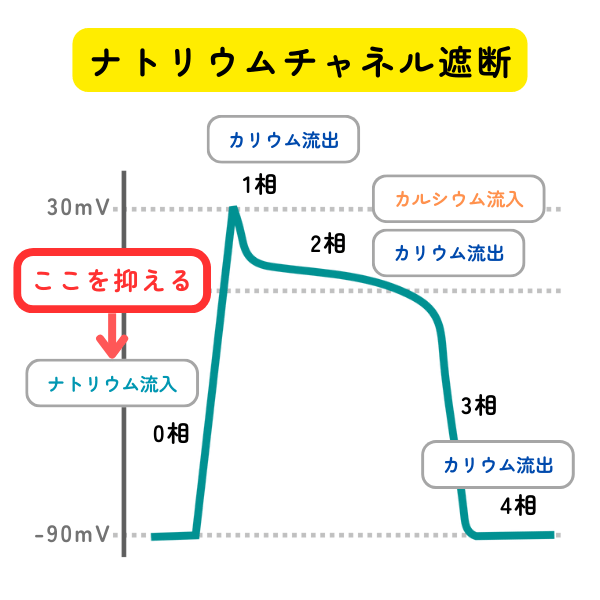

ナトリウムチャネル遮断作用

心筋の活動電位 0相の立ち上がりにはナトリウムチャネルが関与しています。

ナトリウムチャネルを遮断すると、0 相の立ち上がり速度が落ちます。

ナトリウムチャネル遮断作用がある抗不整脈薬のグループは I 群 抗不整脈薬と分類されます。

I 群薬(ナトリウムチャネル遮断)は3つの小グループに分けられる

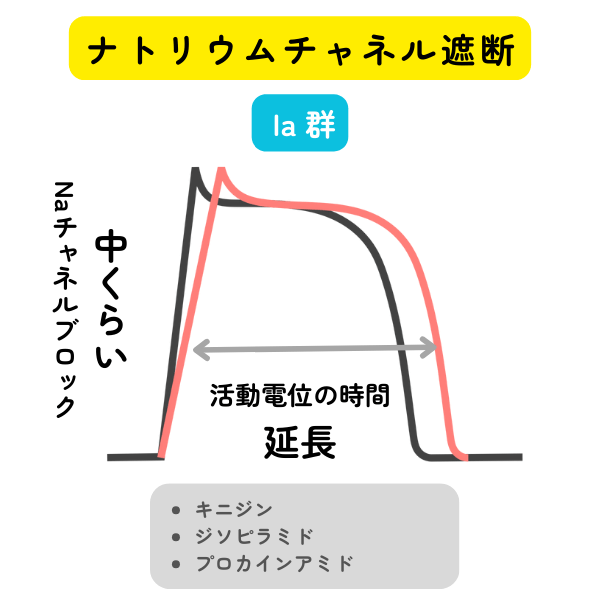

- Ia 群 抗不整脈薬

ナトリウムチャネル遮断:ナトリウムチャネルを遮断する強さは中くらいです。活動電位の立ち上がりがゆっくりになります。

追加の作用:カリウムチャネル遮断作用も有しています。それにより2相が長くなります。

活動電位の持続時間が長くなることで、不整脈を抑える効果を示します。

- Ib 群 抗不整脈薬

ナトリウムチャネル遮断:ナトリウムチャネルを遮断する強さは弱いです。活動電位の立ち上がりには大きな影響はありません。特に脈拍が早い時に効果を発揮します。

追加の作用:活動電位の持続時間が短くなります。

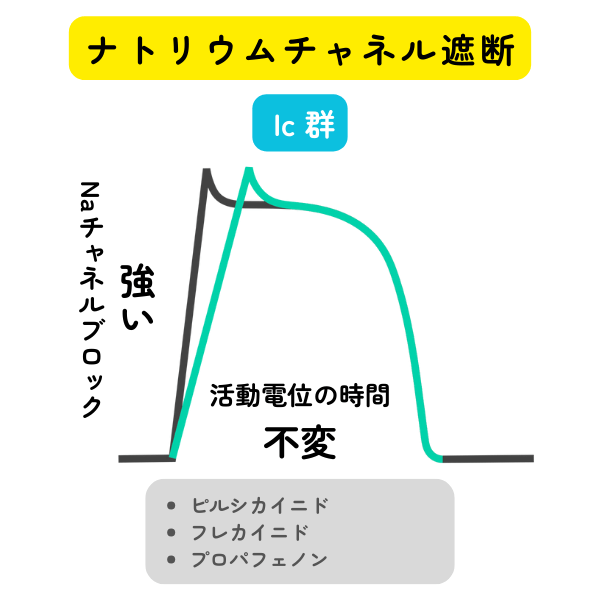

- Ic 群 抗不整脈薬

ナトリウムチャネル遮断:ナトリウムチャネルを遮断する強さは強力です。活動電位の立ち上がりを遅らせます。

追加の作用:カリウムチャネル遮断作用も有しています。それにより2相が長くなります。

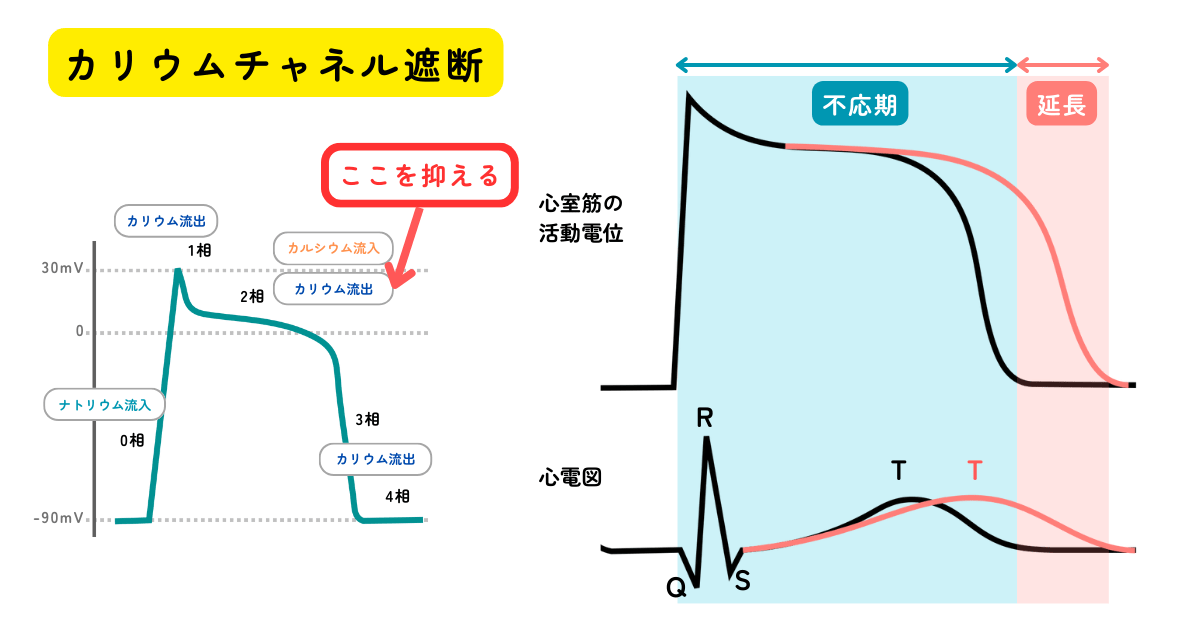

カリウムチャネル遮断作用

心筋の活動電位は1相、2相、3相と徐々に電位が下がっていきますが、そこにカリウムチャネルが関与しています。

カリウムチャネル遮断作用は、主に2相で効果を発揮しています。2相でのカリウム流出の速度が落ちることで活動電位の持続時間が長くなっていきます。

活動電位が長くなると、再興奮が抑えられます。一度興奮した組織がしばらく興奮しにくくなる(不応期が延長)ことで不整脈を抑えます。

カリウムチャネル遮断すると、不応期(しばらく電気に反応しない期間)が延長することで不整脈に効きます。

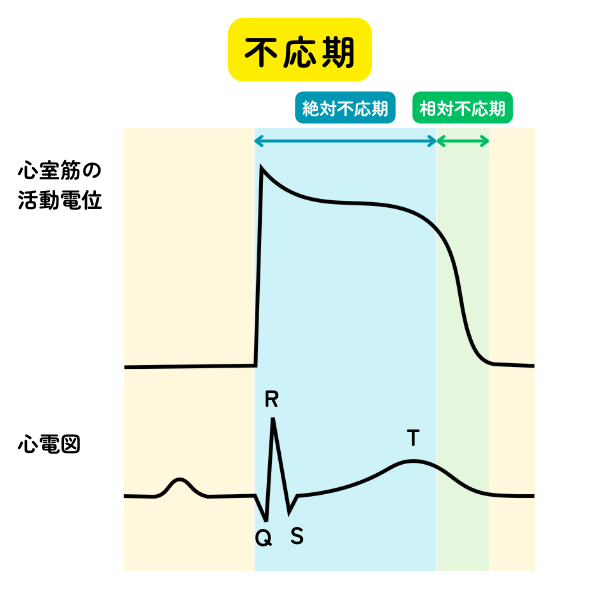

心臓の細胞は一度活性化するとしばらく電気興奮に反応しなくなります。この期間を不応期と呼びます。不応期の期間は、絶対不応期と相対不応期があります。

- 絶対不応期:どんな刺激にも反応しない期間

- 相対不応期:強い電気刺激が入ると反応するかもしれない期間

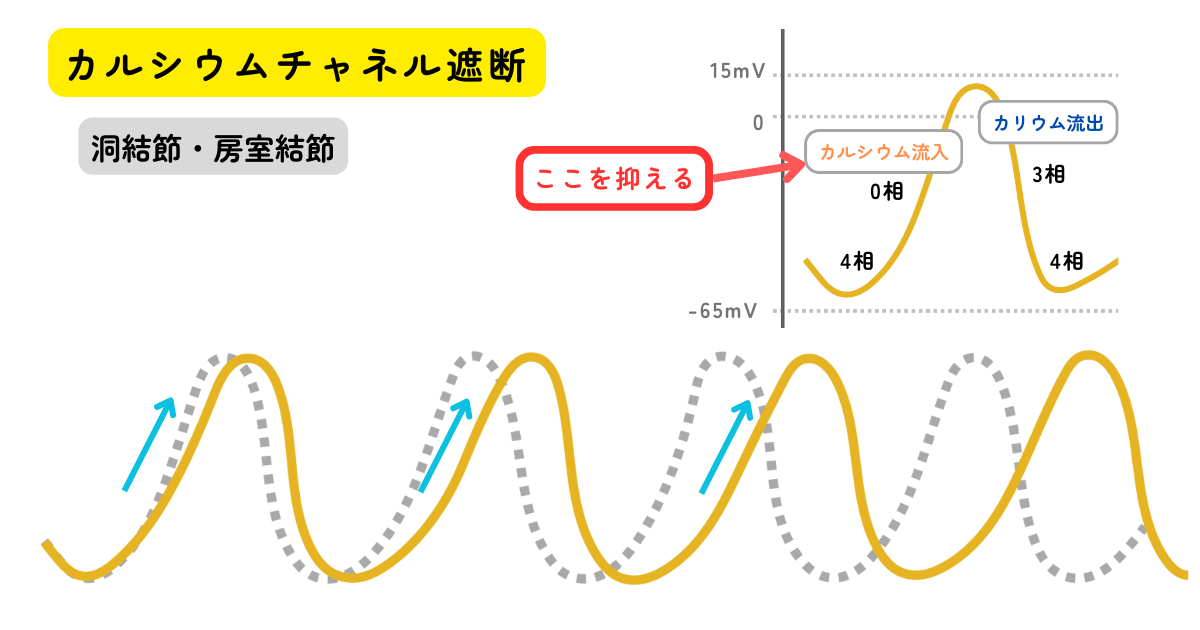

カルシウムチャネル遮断作用

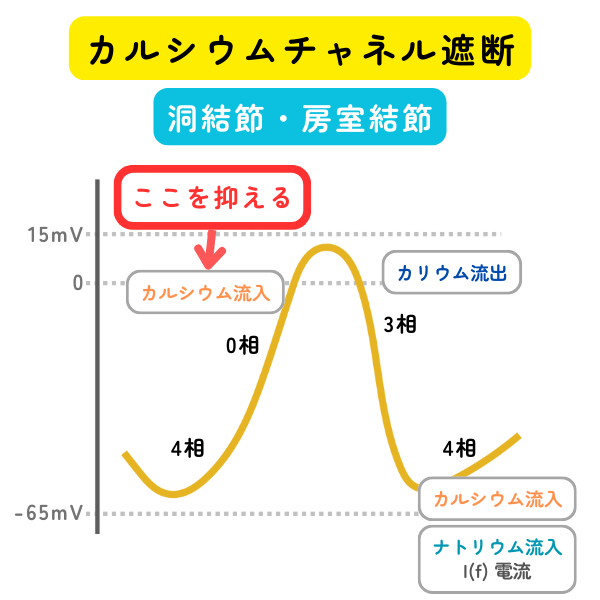

抗不整脈作用を有するカルシウム拮抗薬(非ジヒドロピリジン系)は、主に洞結節や房室結節のカルシウムチャネルに作用します。また、心筋の収縮を低下させる可能性があります。

洞結節・房室結節のカルシウムチャネル遮断

洞結節および房室結節のカルシウムチャネルを遮断すると、活動電位の0相が立ち上がりにくくなります。電位の立ち上がりがゆっくりになり、伝導が遅延します。

- 洞結節:脈拍を調整する洞結節の興奮性が落ちると、脈拍が遅くなります。

- 房室結節:房室結節の興奮性が落ちると心房から心室へ電気信号が伝導しにくくなります。

カルシウムチャネル遮断により、カルシウムチャネルに依存した伝導が抑えられることで不整脈に効きます

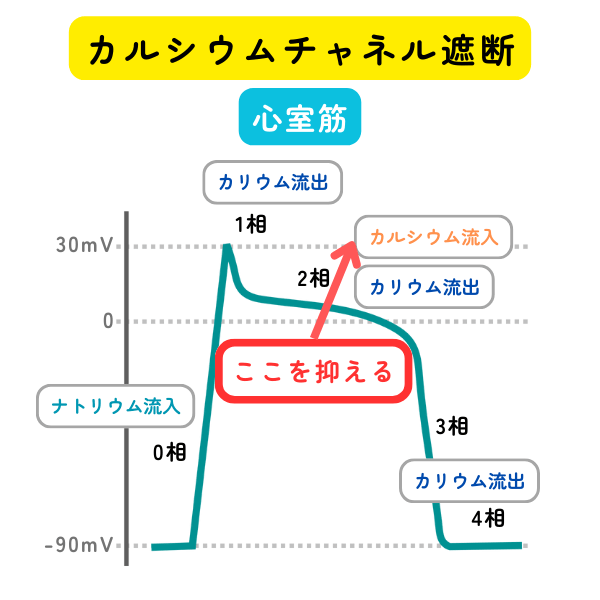

心筋のカルシウムチャネル遮断

心筋細胞では、2相においてカルシウムチャネルからカルシウムが細胞内に流入します。そのカルシウムに反応して筋肉は収縮します。

カルシウムチャネルの働きが阻害されると、心筋の収縮機能が低下することがあります。

β受容体遮断作用

交感神経が活発になるとアドレナリンというホルモンが分泌され、以下のような反応が起きます。

【アドレナリンが作用する受容体と効果】

- α1受容体:血管収縮、瞳孔散大など

- α2受容体:血管拡張、血小板凝集、脂肪分解抑制など

- β1受容体:主に心臓に存在。心臓の収縮力を上げる。心臓の電気伝導速度を上げる。自動能を上げる。

- β2受容体:気管支の弛緩、血管拡張

- β3受容体:脂肪分解

中でもβ1受容体にアドレナリンが結合すると、心臓は活発に動き、電気は広がりやすくなります。また、不整脈の器質を持っている方は、不整脈が起こりやすくなります。

β受容体(特にβ1選択性)を遮断すると、アドレナリンによって起こる不整脈を抑える効果を発揮します。心臓の伝導は抑えられ、異常な電気興奮も起こりにくくなります。

β受容体遮断により、不整脈を起こりやすくするアドレナリンの効果を抑えます。

その他の作用

M2受容体遮断作用

副交感神経が緊張するとアセチルコリンが分泌され各受容体に結合します。心臓にはM2受容体のみがあります。M2受容体にアセチルコリンが結合すると、以下のような変化が起きます。

【アセチルコリンが心臓のM2受容体に作用すると】

- カルシウム電流(洞結節や房室結節)が減少する:脈拍が減る、房室結節の伝導が落ちる

- If 電流が減少する:脈拍が減る

- (アセチルコリン感受性)カリウム電流が増加する

M2受容体を遮断すると上記の反応を抑えます。結果的に脈拍は増えて、房室結節の伝導がよくなります。

また、他の臓器にも影響を与え、尿が出にくくなったり、緑内障が悪化することがあるため注意が必要です。

副作用①:抗不整脈薬による不整脈

不整脈を抑えるはずの抗不整脈薬により不整脈が引き起こされる可能性があります。しかし、慎重に使用すれば問題となることは少ないでしょう。起こりうる不整脈について説明します。

心機能低下にナトリウムチャネル遮断は良くない

心筋梗塞などで心臓の働きが低下している患者さんに対するナトリウムチャネル遮断は、むしろ心室性不整脈を増やすことが知られています(CAST試験)。

ナトリウムチャネルの遮断することで心筋の伝導速度が低下します。それにより心室性不整脈が発生しやすく、維持されやすくなります。

目的:心筋梗塞後の心室性不整脈をナトリウムチャネル遮断薬(エンカイニド、フレカイニド)が抑制するかを確認する試験

対象:心筋梗塞後の患者さん(エントリーの詳細は省略)

介入:ナトリウムチャネル遮断薬(エンカイニドまたはフレカイニド)

対照:プラセボ(偽薬)

結果:ナトリウムチャネル遮断薬の内服で死亡率が増加した

- N Engl J Med, 1991;324:781

ナトリウムチャネル遮断薬で心房粗動に

心房細動の発作を止めたり、発作を予防するためにナトリウムチャネル遮断薬は頻繁に使用されています。ナトリウムチャネルの遮断することで心筋の伝導速度が低下します。それによりリエントリー性不整脈が発生しやすくなります。

特に心房粗動は臨床でもよく見かけます。抗コリン作用を有するナトリウムチャネル遮断薬だと房室結節の伝導がよくなり頻拍になる傾向があるため注意が必要です。

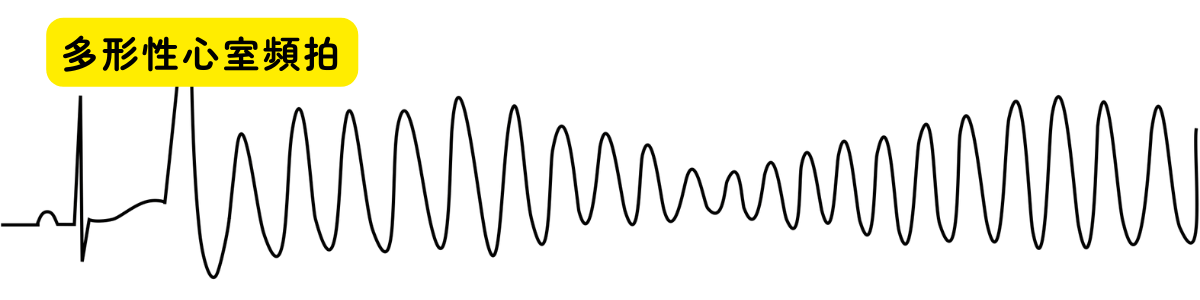

カリウムチャネル遮断しQT時間が延長すると危険な不整脈がでることも

カリウムチャネル遮断すると活動電位の2相が延長し、不応期が長くなります。しかし、長くなりすぎると多形性心室頻拍が発生することがある。この多形性心室頻拍は自然停止することもあるが、心室細動へ移行することもある。

短時間で自然停止をしても繰り返し頻拍になることもあり、しばらく持続すると血圧が下がったり意識が遠くなることもある。

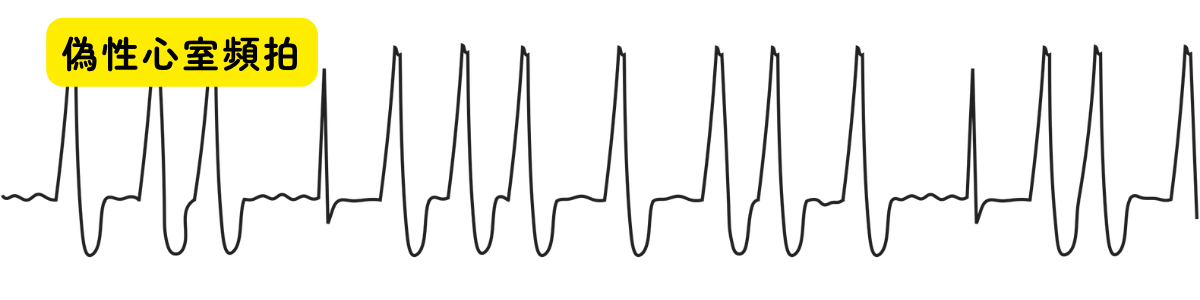

偽性心室頻拍で使えない薬がある

WPW症候群に心房細動が合併した場合に偽性心室頻拍が発生することがあります。

偽性心室頻拍の状態で使ってはいけないのは、カルシウム拮抗薬とジギタリス、β遮断薬です。これらの薬は房室結節の伝導を弱くします。結果的に副伝導路の伝導がメインになり、心室細動を引き起こす可能性があります。

偽性心室頻拍の時は、副伝導路の伝導を落とすべくナトリウムチャネル遮断薬が選択されます。

ナトリウムチャネル遮断薬はブルガダ症候群が悪化することも

ナトリウムチャネル遮断薬を使用することで、ブルガダ症候群の心電図波形が大きく変化したり、場合によって心室細動が引き起こされることがあります。

ブルガダ症候群と診断されている方は、ナトリウムチャネル遮断薬の投与はかなり慎重に判断されます。

副作用②:心機能を落とすことがある

ナトリウムチャネル遮断による心抑制

ナトリウムチャネルを抑制すると、細胞内に流入してくるナトリウムが減少します。するとナトリウムを取り込もうとナトリウム・カルシウム交換体というのが働いて、ナトリウムを取り入れます。しかし、ナトリウムと交換してカルシウムが細胞の外へ出されます。

細胞内のカルシウムが減少すると心筋が収縮する力が低下します。

カルシウムチャネル遮断による心抑制

非ジヒドロピリジン系のカルシウム拮抗薬は不整脈の治療でよく使用されますが、心筋細胞の2相におけるカルシウム流入を減らします。

細胞内のカルシウムが減少すると心筋が収縮する力が低下します。

β受容体遮断による心抑制

β遮断薬は心不全でも使用される薬ですが、脈拍を落としたり心臓の収縮力を低下させる可能性があります。特に心臓の機能低下がわかっている場合は、少量から投与が開始されます。

副作用②:心臓以外の副作用

抗コリン作用による症状

ナトリウムチャネル遮断薬のうちIa群に属する薬には抗コリン作用があります。抗コリン作用により、尿の出が悪くなったり(尿閉)、緑内障が増悪することがあります。

β遮断薬によるいろいろな症状

β遮断薬を使用することで、まれですが倦怠感や抑うつ気分になることがあります。また、気管支喘息が悪化することがあります。

低血糖のリスク

ジソピラミドやシベンゾリンといった薬は、内服量が多くなると低血糖になることがあります。

アミオダロンにはさまざまな副作用がある

アミオダロンは非常に強力な抗不整脈薬であり、臨床でもよく使用されます。しかし、以下のような副作用があるため、注意しながら経過を見る必要があります。

- 甲状腺機能異常

- 肺疾患(間質性肺炎など)

- 肝障害

- 眼合併症 など