植え込み型心臓デバイスのうち、通常のペースメーカー、両室ペースメーカー、そして植込み型除細動器を植え込む手術はほぼ同じ手順で進みます。(リードレスペースメーカの手術についてはこちらをごらんください。)

入院から治療まで

ペースメーカー植込み術は入院して行います。入院後は、内服薬の管理をしたり心電図モニターをつけて不整脈の状況を確認します。ペースメーカー植込み部(左胸部または右胸部)に胸毛があれば剃毛します。手術の妨げになる薬は、治療前(場合によっては入院前)より休薬することになります。

ペースメーカー手術 直前の準備

- 点滴ルートの確保:植え込む側の前腕に静脈路を確保します。

- 尿道カテーテルは挿入する場合としない場合があります。主治医に確認してください。

- 検査着に着替えます。

- 直前の食事は摂らないようにします。

- 抗生剤の投与:手術中に薬がきちんと効くようなタイミングで始まります。

準備が整ったら、手術を行う部屋へ向かいます。

ペースメーカー手術の流れ

ペースメーカーの手術はおよそ以下のような手順で行われます。施設によって多少やりかたの差はあります。

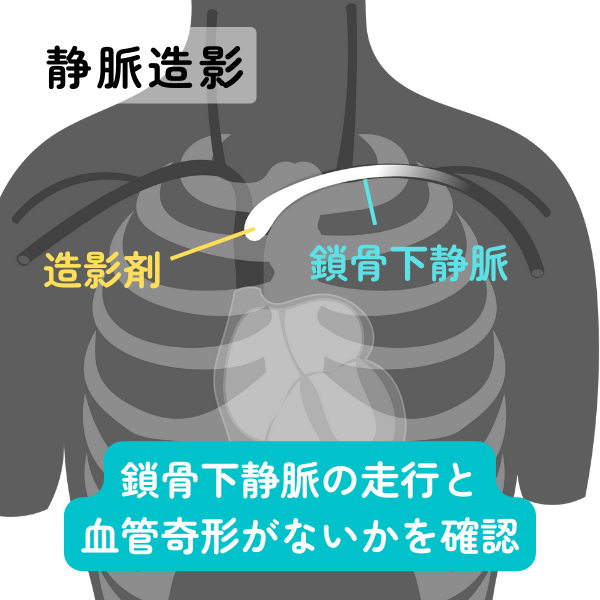

点滴から造影剤を投与し、リードを挿入する静脈(鎖骨下静脈)の位置を確認します。

先天的な血管の奇形があることがあります。挿入する側が変更になることもあります。

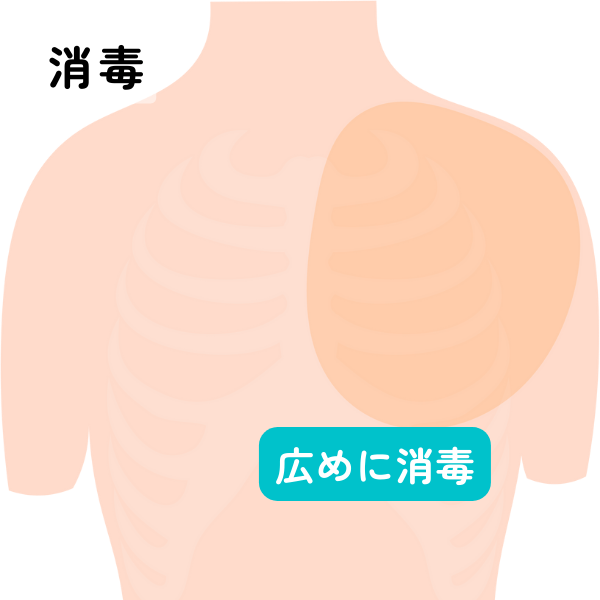

手術時の感染を予防するために、手術する場所を広めに消毒します。

図には書いていませんが、清潔な布で手術の場所以外を覆います。

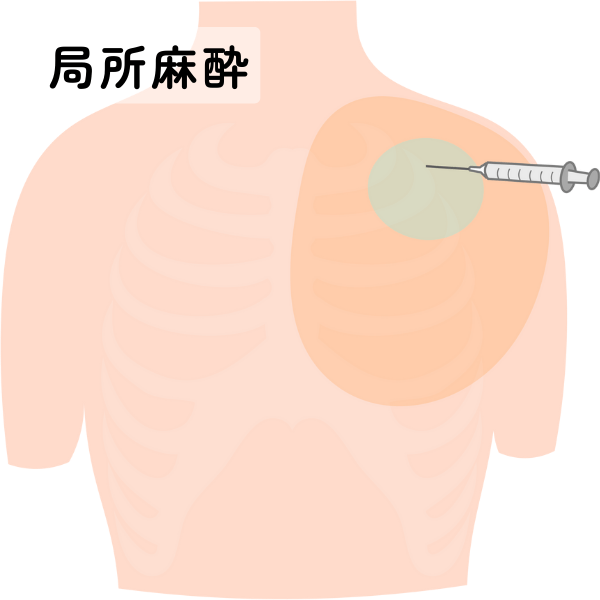

切開をする場所に局所麻酔を行います。

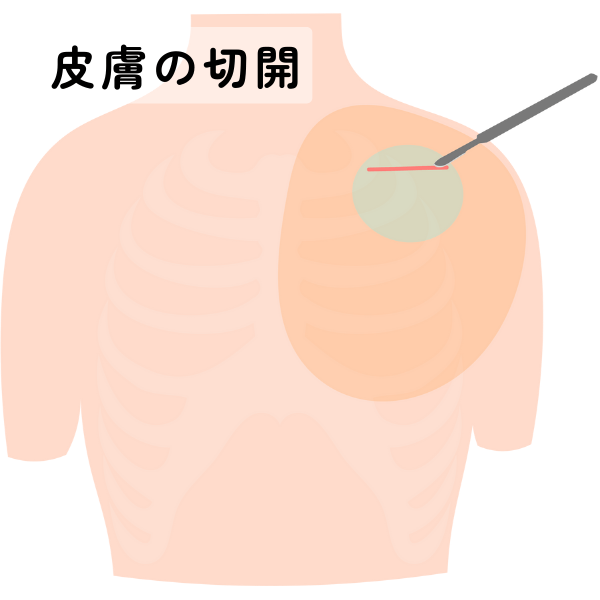

皮膚をメスで切開します。

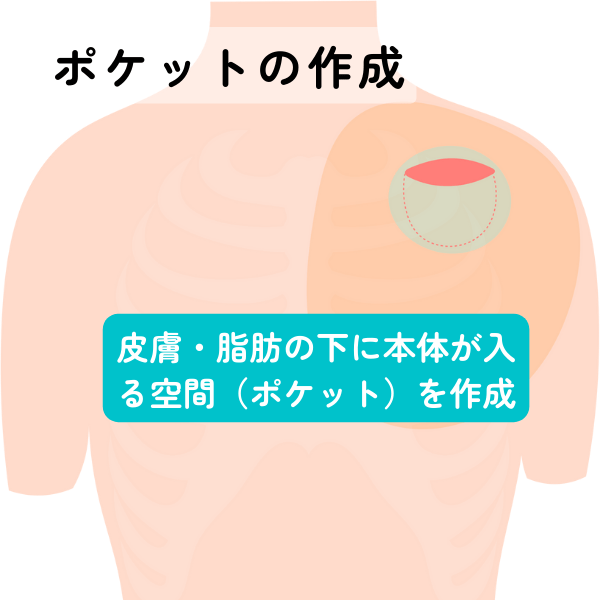

皮膚・脂肪の下で筋肉(大胸筋)の上に、ペースメーカー本体を入れるための空間(ポケット)を作成します。

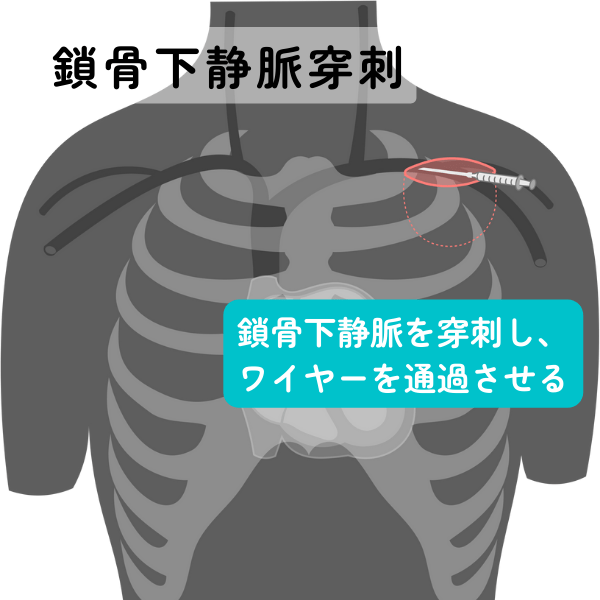

静脈造影の画像を頼りに、鎖骨下静脈に穿刺を行います。静脈にワイヤー(細い柔らかい針金)を挿入します。

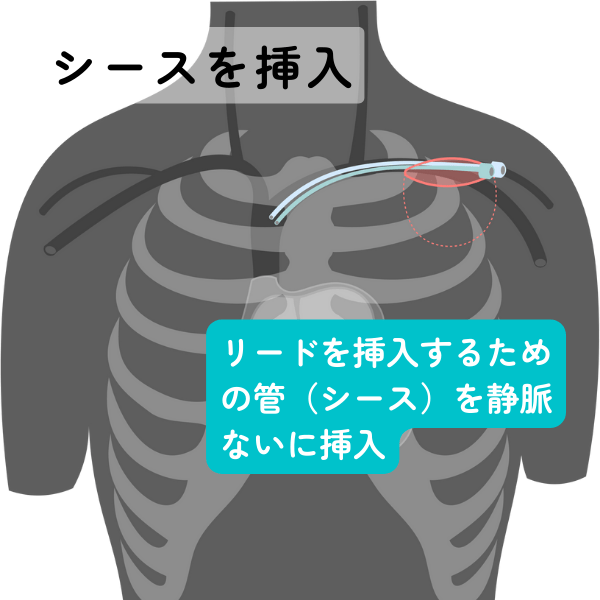

ワイヤーが血管の中にしっかり入っていることを確認して、リードを挿入するための管(シース)を静脈に挿入します。

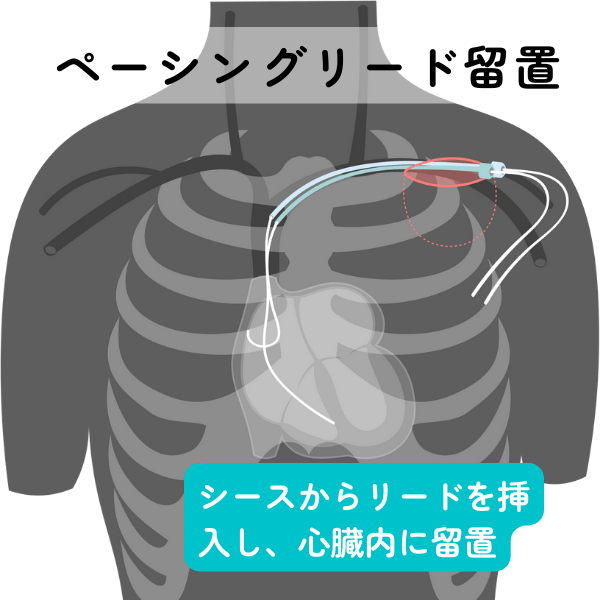

シースにリードを挿入し、血管を通過して心臓へ進めます。

必要な場所(右心室、右心房)へリードを留置します。リードの先端には、小さなスクリューが付いていて心筋との固定を良くします。

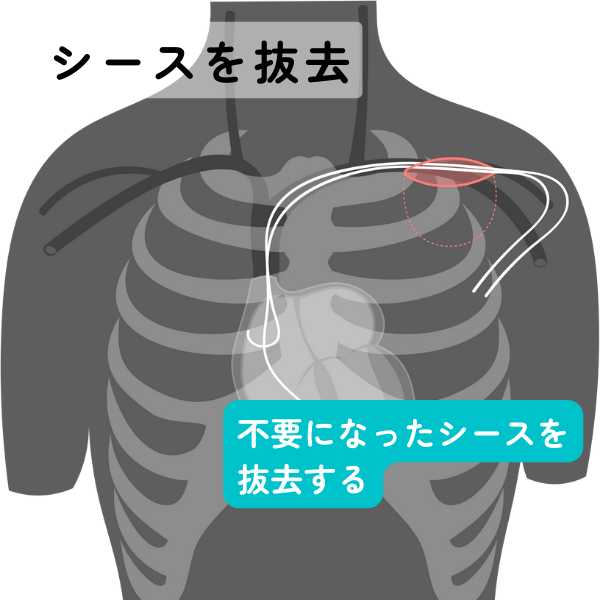

リードがきちんと固定されたら、シースを抜去します。

リード自体を大胸筋膜(大胸筋を覆う膜)にしっかりと縫って固定します。

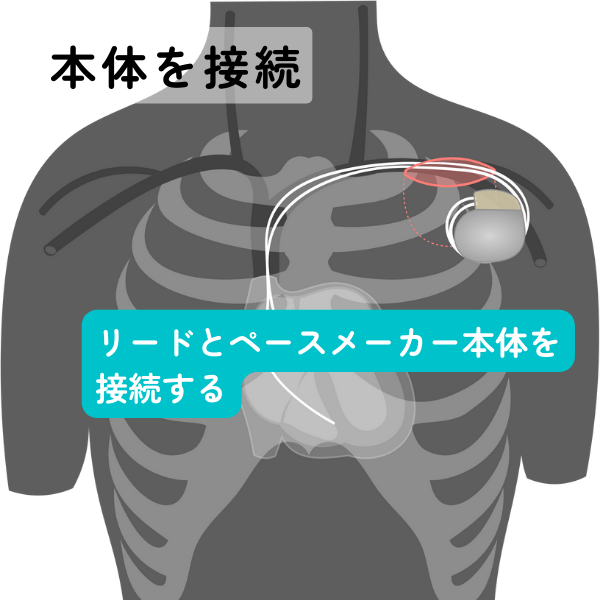

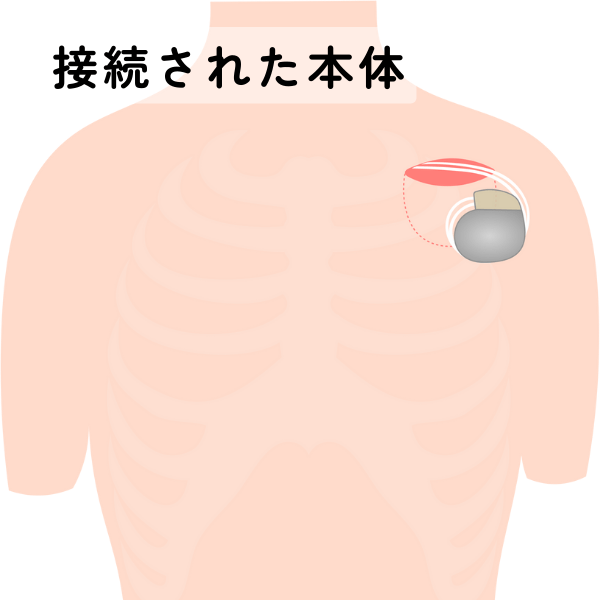

リードをペースメーカー本体と接続します。

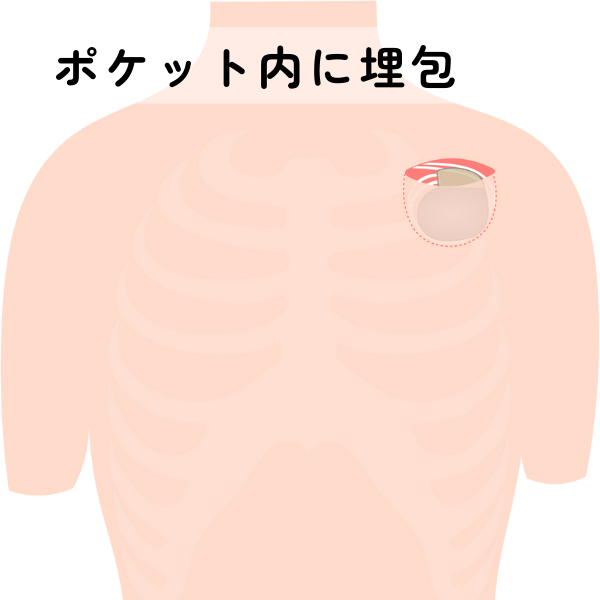

リードとペースメーカー本体をポケット内に埋包します。

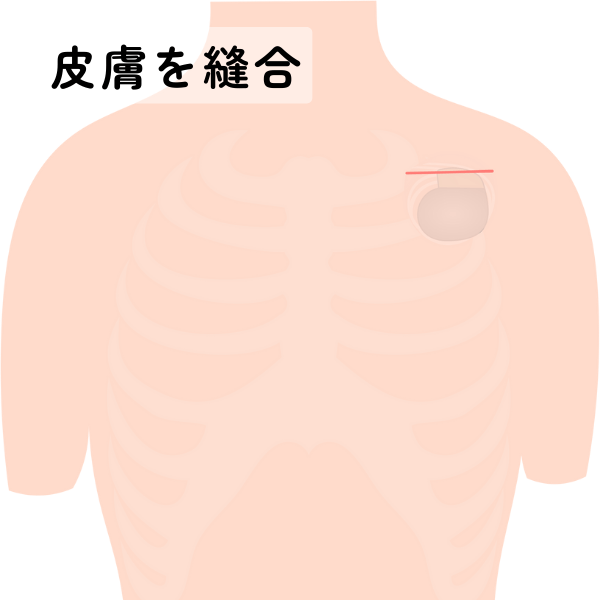

皮下をしっかりと縫合します。

皮膚の表面は、医療用のボンドで固定したり、テープで固定したりします。主治医にご確認ください。

ペースメーカー手術の合併症

ペースメーカー植込み術で起こりうる合併症です。合併症が発生する頻度はわずかですが、全くリスクのない治療とは言えません。

- 手術・手技による合併症

- ポケットに関連した合併症

- ペースメーカーシステムに関連した合併症

手術・手技による合併症

手術中に関連した合併症には以下のようなものがあります。

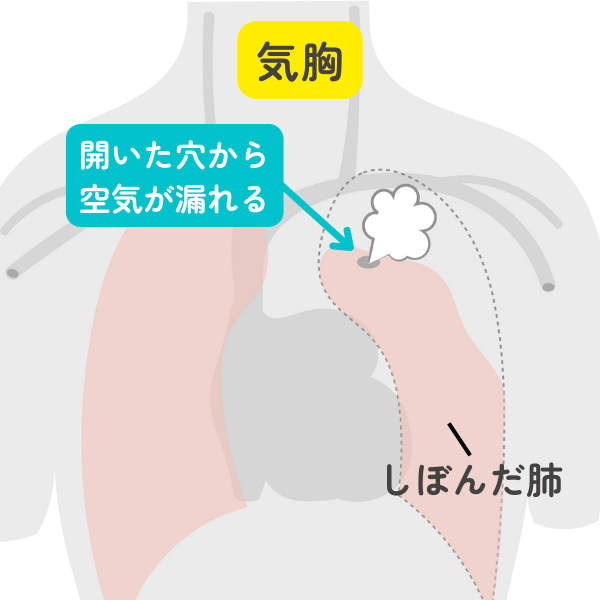

気胸・血胸(頻度:1-5%)

気胸:肺に針が刺さると肺がしぼみ,高度な場合は胸腔内へチューブを差し込んで空気を抜く処置が必要となります。

血胸:血管や心臓の外に穿孔したリードにより肺の周りに血液が溜まる状態になることもあります。

予防:心臓や血管を傷つけないように慎重に操作することで予防します。

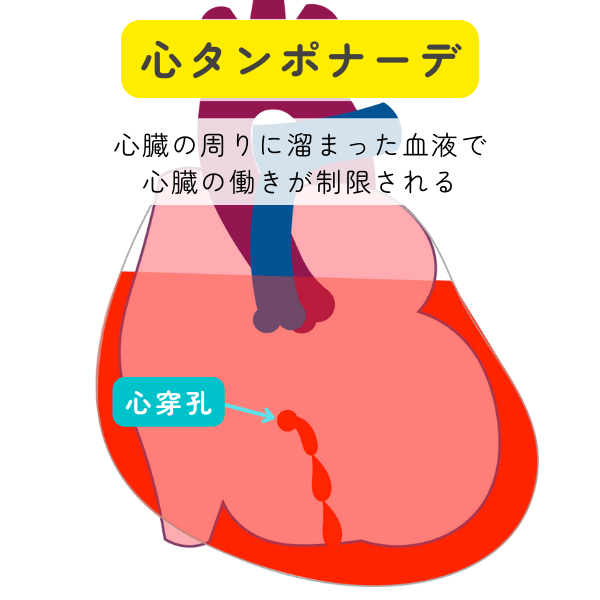

心穿孔・心タンポナーデ(頻度:1%未満)

心臓にリードを進める際に血管や心臓外に穿孔することです。

穿孔の位置によっては心臓の外に血液が溜まって、中の心臓を圧迫します。心臓から血液を送り出す力が落ち、血圧が下がります。その状態を心タンポナーデと言います。

対応:心嚢腔穿刺や開胸手術が必要な場合があります。

予防:心臓や血管を傷つけないように慎重に操作することで予防します。

血管合併症(頻度:1%未満)

リードは静脈経由で挿入しますが,静脈の近くを動脈が走行しており,動脈が損傷されることがあります。圧迫することで止血されることがほとんどですが、状況によっては外科的治療を要することがあります。

脳虚血症状(頻度:1%未満)

リードを挿入する刺激で徐脈が助長される場合などで心拍が数秒間停止することで、一過性に脳虚血症状(気が遠くなる感じ)が生じることがあります。

造影剤による副作用(頻度:1%未満)

静脈を穿刺する際に造影剤を使用します。造影剤には副作用が生じることがあり、皮疹、嘔気、呼吸不全や血圧低下などがあります。アレルギーに対する治療を行います。また、腎臓の機能を低下させる可能性もあります。

放射線による障害(頻度:1%未満)

この治療にはレントゲン装置が必要です。手術時間が長くなると、皮膚炎など放射線による副作用が出る可能性があります。

予防:レントゲンの使用を最小限にするよう努めます。

下肢深部静脈血栓症・肺塞栓症(頻度:1%未満)

術後の安静などにより下肢の静脈に血栓ができる可能性があります。血栓が剥がれて血流に沿って肺動脈に詰まると、胸痛や息苦しさを自覚します。血栓を溶かす治療が必要になります。

予防:できるだけ安静時間を短くします。弾性ストッキングや下肢ポンプを使用する場合もあります。

ポケットに関連した合併症

ペースメーカーを挿入するポケットに関する合併症には以下のようなものがあります。

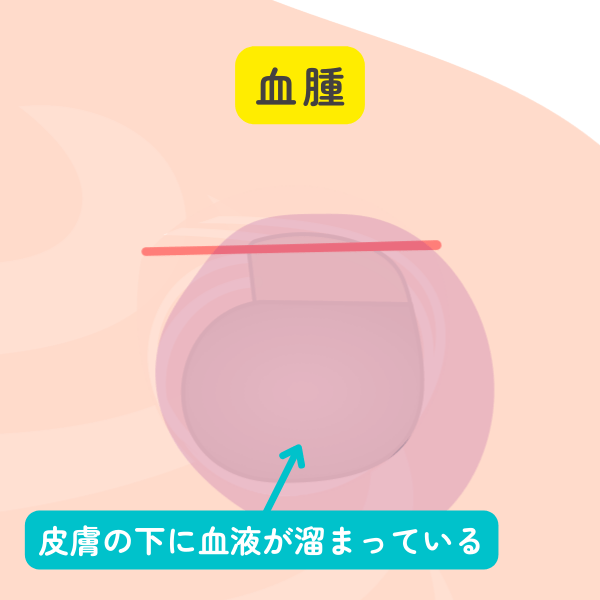

本体植込み部の血腫(頻度:1%未満)

皮下に血の塊(血腫)ができることがあります。

軽いものは問題ありませんが,高度なものは血腫を取り除く手術が必要となります。

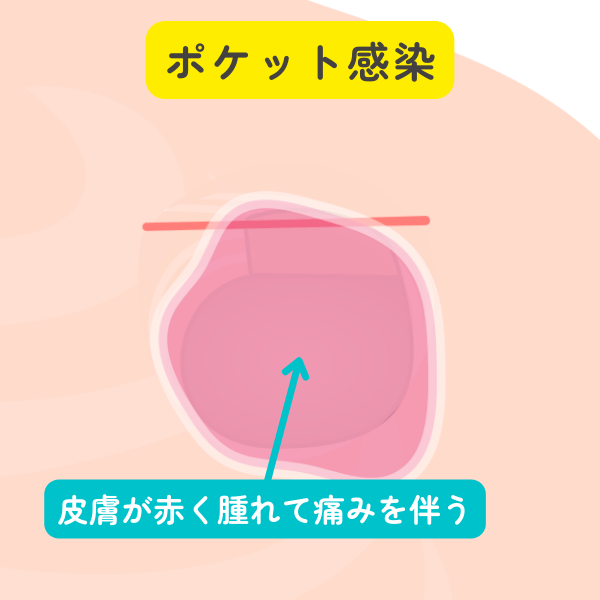

ペースメーカー感染(ポケット感染、心内膜炎)(頻度:1-5%)

ポケット感染:ペースメーカー本体を挿入しているポケットに細菌が感染することがあります。ポケット周囲が赤くなって腫れたり、痛くなります。心内膜炎に至る可能性があります。

心内膜炎:リードなどに細菌がついて感染し、心臓内に炎症を起こしている状態です。

術後早期に見られることもありますが、数ヶ月後・数年後に出現することもあります。

対応:どちらの状況でもペースメーカー本体とリードを全て抜去し、別の位置に入れ替える必要があります。

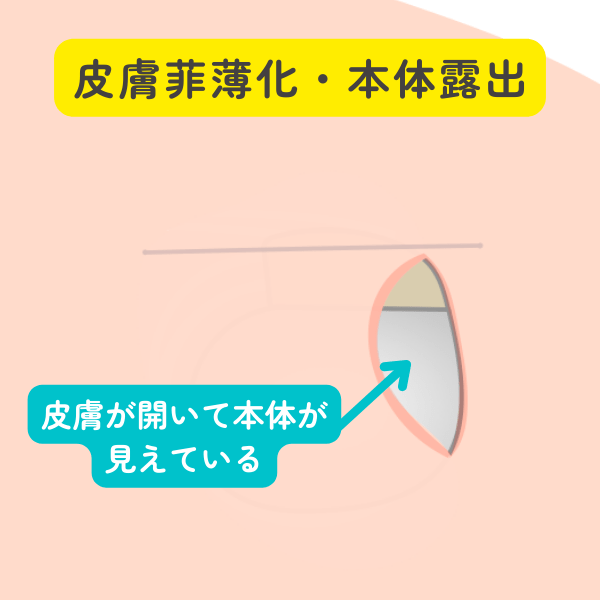

本体植込み部の皮膚壊死・本体露出(頻度:1%未満)

ペースメーカー本体を植え込んだ場所の皮膚が薄くなり壊死することがあります。感染していると判断します。

対応:ペースメーカー本体とリードを全て抜去する必要があります。

ペースメーカーシステムに関連した合併症

ペースメーカーを植込んだ後の、ペースメーカーシステムに関する合併症です。

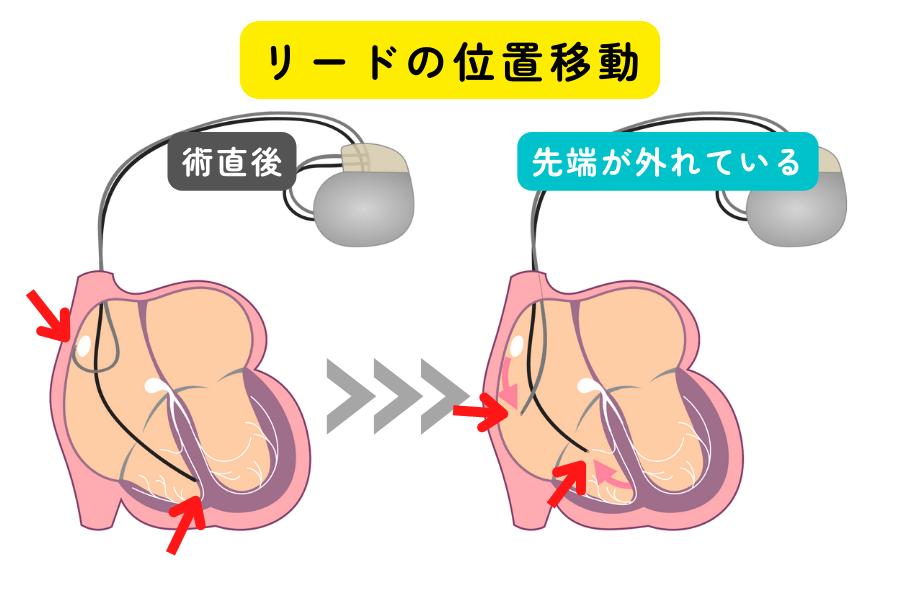

ペーシングリードの位置移動(頻度:1-5%)

植え込んだリードがなんらかの原因で,位置移動することがあります。

対応:リードを留置し直す手術が必要となります。

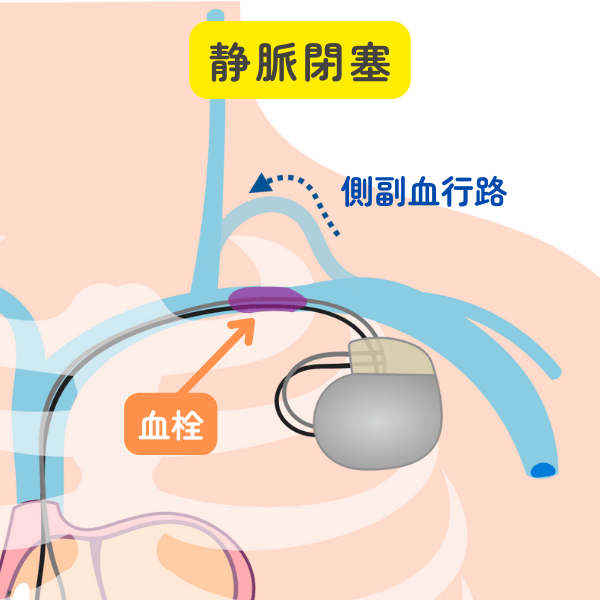

静脈閉塞(頻度:1%未満)

リードを挿入した静脈が血栓などで閉塞することがあります。植え込んだ側の腕がむくんだりします。

静脈は閉塞した場合、側副血行路という迂回路が自然にできることがあります。徐々にむくみがとてることが期待されます。

側副血行路ができやすいように、腕を動かした方が良い場合もあります。

透析の患者さんで、シャント側の静脈が閉塞すると透析がうまくできなくなることがあります。手術をする際には注意が必要です。

三尖弁逆流(頻度:1%未満)

リードは必ず三尖弁を通過して、右心房から右心室へ入ります。リードが三尖弁を押し下げてしまい、弁の機能が低下(血液の逆流)してしまうことがあります。

予防と対応:できるだけ三尖弁を押し下げないように、リードの挿入に注意します。重篤な逆流が出た場合は、外科的治療が必要になる可能性があります。

横隔膜刺激(頻度:1%未満)

リードからの電気刺激で横隔膜が収縮し,しゃっくりの様になることがあります。設定の変更が必要です。

ペースメーカー症候群(頻度:1%未満)

特に右心室にのみペースメーカーが挿入されている際に生じます。心房の情報がないため、心房と心室の生理的な連携が取れないことで生じます。倦怠感や胸部不快感を自覚することがあります。設定の変更が必要です。

ペーシングリードの損傷(頻度:1%未満)

長期間の使用によりリードが損傷することがあります。機能が果たせない場合は、新しいリードを追加する必要があります。最近のリードは損傷の可能性が低いとされています。

本体またはリードのリコール(頻度:1%未満)

植え込んだペースメーカー本体やリードが、後に製造過程で問題があったことが判明することがあります。慎重なフォローを行ったり、場合によっては交換術を行うこともあります。

退室〜退院までの管理

退室の準備

手術が終わったら、植え込んだばかりのペースメーカーに問題がないかをチェックします。血圧や呼吸状態を確認し、安定していることを確認して病室へ戻ります。

病室での管理

病室にもどってからも、しばらくは観察が必要になります。

- バイタル

- 血圧や酸素、意識状態などを確認しながら問題が起きていないかを観察します。

- 治療後に明らかになる合併症もあります。

- 心電図モニター

- 治療した不整脈や違う不整脈が出現しないかモニタリングします。

退院までの管理

- 創部に血腫や感染の兆候がないかを確認します。

- 数日間、創部の痛みを感じることがあります。鎮痛薬にて対応します。

- ペースメーカーの不具合(特にリードの位置移動)がないか確認します。

- 退院後の注意点について説明を受けます。

- 希望があれば遠隔モニタリングの説明を受けます。

植込み後の上肢の安静

ペースメーカーを植え込んだ後は、植込み側の上肢の安静が必要になります。ペースメーカー植込み術直後は、挿入側の腕を動かすことによってペースメーカー本体の位置やリードの固定がずれることがあります。それを予防するために以下のような制限が必要です。

- 術後1か月目まで:手術側の肘を上げるのは肩の高さまで

- 術後3か月目まで:可動制限はありませんが、連続的に手術側の肩を回すような運動は避けてください